コンセプト

Concept

「バンキング(貯める)」ではなく、

「リソース(提供する)」へ

従来から、医学の発展に役立てて欲しいとの患者さんのご厚意から、日常診療で採取する血液や手術で摘出した検体などの一部を研究利用のために提供いただく仕組みがありますが、現在では、有望な研究シーズをいち早く臨床応用につなげるため、より高品質なヒト生体試料(クリニカルバイオリソース)と関連診療情報を使って、非臨床段階からヒトでの病態の理解、創薬シーズの有効性の事前評価が必要不可欠となってきています。

国内、国外には、これらクリニカルバイオリソースを収集し保管する機関(バイオバンク)が数多くありますが、病気の治療や早期発見につながる研究への利活用がなかなか進まないという課題があるのも事実です。

そのような中、京都大学医学部附属病院クリニカルバイオリソースセンターでは、患者さんや健常者のかたのご厚意により提供いただいたクリニカルバイオリソースを「バンキング(貯める)」するよりも、「利活用してもらうこと(リソース(提供する))」をミッションとし、2017年11月に本事業をスタートしました。

現在、世界のバイオバンクの利用率が数%でとどまっていると言われている一方で、私たちセンターの利用率は約41%(2024年9月末現在)と非常に高い利用率を維持しています。これは、患者さんや健常者のかたの思いを実現することに繋がると確信しています。

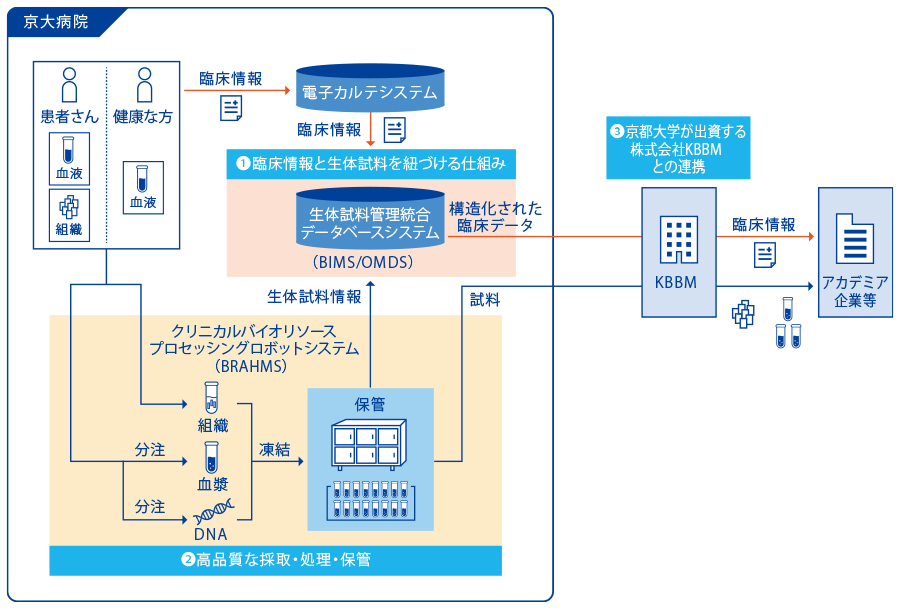

そのために、当センターでは、次に示す3つの強みを生かした事業を展開し、アカデミア・企業等のみなさまの研究ニーズにマッチしたクリニカルバイオリソースの提供を行ってまいります。

- 治療前後の時系列での試料収集とそれに豊富な臨床情報を紐づけるシステム

- 世界標準に完全準拠した迅速かつ高品質な採取・処理・保管システム

- 京都大学が出資する株式会社KBBMと連携した産in学によるエコシステム

施設沿革

| 2013年9月 | がんセンター内にキャンサーバイオバンクを開設 |

|---|---|

| 2015年10月 | 院内共通の生体試料保管同意書を策定(使用開始) |

| 2017年11月 | 生体試料の利活用を促進するためクリニカルバイオリソースセンターへと体制を再編。収集対象を非がん領域にも拡大 |

| 2020年4月 | 次世代医療・iPS細胞治療研究センター開設に伴い、クリニカルバイオリソースセンターを同センターに移転し、臨床開発との連携を強化

・クリニカルバイオリソース収集ロボットシステムを導入 |

| 2024年3月 | 病院併設型のバイオバンクとして国内初のJIS Q 20387(国際規格ISO 20387)の認定を取得 |

バイオリソースについて